<選&選評 高鶴礼子>

金賞風がぬけてく心の中でキズ うずく

愕然と茫然がうねる様にして押し寄せてくる、そんな心の現在地を、じっと見つめている《ここに描かれたひと》の姿が浮かび来ます。抜け殻の様な、ポツンとした《ひとり》という現況を凝視する《そのひと》、そしてその心象。一字空けが、この位置に置かれたことによって、得難い新鮮さが宿り来てくれていることにお気づきいただけるでしょうか。「風がぬけてく」という措辞の後にではなく、「キズ」という語の後に置かれた一字空け。「風がぬけてく」の後に据えなかったことによって、句頭に置かれた「風が抜けてく」という措辞が、ああ、風が抜けていく……という《ここに描かれたひと》が見つめている眼前の状況を記したものであると解せると同時に、《風が抜けていく心》と、「心」という措辞に対する連帯修飾語としても解せるものとなっているのです。「風が抜けてく心」というフレーズが湛え来てくれる情趣に、どうか、思いを馳せてみられて下さい。これぞ、まさに、《ここに描かれているひと》が携えている《がらんどうの心》なのです。それによって、手触り感にあふれた得難い味わいが生まれ来ました。何があったのか、何ゆえに《ここに描かれたひと》は、そんな思いに駆られているのか、それは語られてはいません。けれど、耐え難いほどの《ひとり》を、《ここに描かれたそのひと》は全身に背負い、それを享けとめているのです。不要なセツメイを記さず、思いのど真ん中を、静かに刻み、曝け出し、差し出して下さった作者に拍手を送ります。この調子で、これからも《私》を刻み続けていらして下さい。言葉は巧むものではなく、素のままの《私》を差し出すためのものであることを示していってやって下さい、と、心から。

銀賞越えられぬ親父の背中追いかけて

おお、なんという誠実さに満ちた思いであり、《まなざし》であることでしょう。《ここに描かれたひと》は、ああ、「親父」のあの「背中」は、到底、俺には越えられない……という思いを噛みしめられながら、それでも、じっと、まっすぐに前を見つめておられるのです。「越えられ」ない、ということはわかってはいる、だけど、それでも、俺は、あきらめない、ついていく、追いかけていくんだ、「親父」の、あの「背中」を、ずっと、ずっと、絶対にーー、と。とてつもなく大きな存在感のあるお父君であられるのでしょう。あるいは、あられたーー既にお亡くなりになられてしまっているお父君であるのかもしれません。生死を超えたところで、《ここに描かれたひと》は、その得難い存在であるところのお父君を、思い、慕い、その生き様を、ご自身の《生きる》の目標とでも言うべき在り様として凝視し、対峙しておられるのです。「親父の背中」が「越えられぬ」ものであったと気づいた時に、《ここに描かれたひと》が抱かれたのは諦念ではなく、挑戦であったということ、その深さ、豊饒さに大きく打たれます。「こえる」の表記を「超える」ではなく、あえて「越える」とされたことによって、お父君の背中の《聳え立つ感》が、更に募り来ることとなりました。どうか、どうか、ご精進を。全身を賭しての邁進が、きっと、いつしか、成就を連れて来てくれることでしょう。差し出されて在る心象の懸命さ、清らかさ、そして潔さが特筆ものでした。

銅賞秋風に負けじと俺も枝の先

力強い語りが、《ここに描かれたひと》の決意、そして、現況に向き合う心の位置を確と炙り出してくれています。「秋風に負けじ」とした「俺」なる《そのひと》の心の現在地を「枝の先」というレトリックに託して展開し、決着させたところに《おもしろ》が宿りました。「枝の先」という措定から浮かびくるのは、まずは「葉」であると言えましょう。吹きすさぶ「秋風」なんぞに負けてはいられない、と、葉は「杖の先」で、葉であるところの自身を刻むのです。そうして、その立ち位置には「枝の先」という極めて不安定かつ危なげな位置に自身が居ることを自覚した上で、それでもなお、俺は葉でいる、これをやる、と志向する、葉自身が見つめる《ここから》があるのだとーー。ここにおいて、「葉」は「葉」であって、「葉」に非ず、と解せる修辞が立ち上がりくるところが眼目です。逆境めいた状況下において、それでも「負けじ」として前を向く「葉」は《ここに描かれたひと》自身なのです。その心意気が沁みくるところに、得難い妙味が宿り来ることとなりました。「枝」に留まらず、「先」と措定したことによって、《ここに描かれているひど》が抱き居る決意の鋭さが描出されていると言っても過言ではありません。加えて「俺」という措辞を享ける助詞が「は」ではなく「も」であることによって、物語が、ぐいとふくらみ得ました。それが、どれほど危ういことであったとしても、葉よ、俺は、決して安全地帯に引きこもったままでなどいない、お前とおんなじ「枝の先」で居る、居続けるんだ、とーー。言い切りの気風の良さが光る、この上もなく男前の一句でした。

佳作半世紀 畳担いで身を崩す

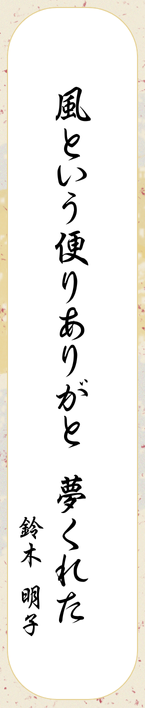

佳作風という便りありがと 夢くれた

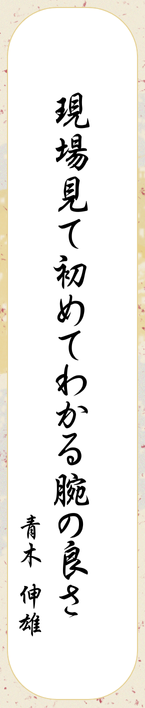

佳作現場見て初めてわかる腕の良さ

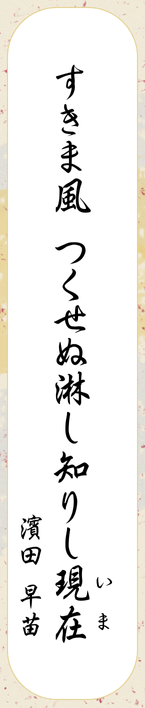

佳作すきま風 つくせぬ淋し知りし現在

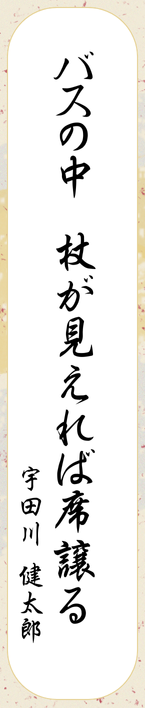

佳作バスの中 杖が見えれば席譲る

総評

刻一刻と、通り過ぎて行く時間の中で、見聞きしたいろいろな《こと・もの・ひと》を、単に「見た」「聞いた」というだけに留めずに、何かしらの《出遭い》へと昇華させること、そんなふうにして《出逢える》ということ、それこそが《生きている》ということなのだと、皆さんが綴って下さった川柳を拝して、改めて思いました。